[лЈЁн„°к°Җ м„ұкІҪ лІҲм—ӯм—җм„ң мҳҒк°җмқ„ л°ӣм•„ мӢңнҺё 46нҺёмқ„ кё°мҙҲлЎң мһ‘мӮ¬ мһ‘кіЎн•ң 'лӮҙ мЈјлҠ” к°•н•ң м„ұмқҙмҡ”'лҠ” лҢҖл¶Җ분 лӢЁмЎ° к°ҖлқҪмқҙ л§ҺлҚҳ мӢңм Ҳм—җ к°•н•ң мһҘмЎ°лЎң мҠ№лҰ¬лҘј мЈјмӢңлҠ” мЈјлӢҳк»ҳ лҢҖн•ң лҜҝмқҢмқ„ нҷ•мӢ мҶҚм—җ л…ёлһҳн•ҳкі мһҲлӢӨ. мқҙ м°¬мҶЎмқҖ лЈЁн„°нҢҢ көҗнҡҢм—җм„ңлҠ” л¬јлЎ м „ м„ёкі„м ҒмңјлЎң лӘЁл“ көҗлӢЁм—җм„ң м• м°ҪлҗңлӢӨ. к·ёлҰ¬кі лҸ…мқј көӯлҜјл“ӨмқҖ көӯк°Җ(еңӢжӯҢ)ліҙлӢӨ лҚ” м• м°Ҫн•ҳкі мһҲлӢӨ. мқҙ м°¬мҶЎмқҖ 1529л…„ 비н…җлІ лҘҙнҒ¬м—җм„ң м¶ңнҢҗлҗң лҸ…мқјм°¬мҶЎк°Җм—җ "мӢңнҺё 46нҺё"мқҙлқјлҠ” м ңлӘ©мңјлЎң лӮҳмҳЁ кІғмқҙ мөңмҙҲлӢӨ. 1529л…„ лЎңл§ҲкіөкөҗнҡҢм—җ лҢҖн•ң мқҙлӢЁмһҗлқјлҠ” мӢ¬нҢҗмқ„ л°ӣкё° мң„н•ҙ "ліҙлҰ„мҠӨ мқҳнҡҢ"м—җ мҳ¬лқјк°Ҳ л•Ң, л§ҺмқҖ м§Җмқёл“Өмқҙ мҳ¬лқјк°Җл©ҙ мҲңкөҗлӢ№н• кІғмқҙлқјкі л§ҢлҘҳн–Ҳм§Җл§Ң лЈЁн„°лҠ” лӘ©мҲЁмқ„ кұёкі мҳ¬лқјк°”лӢӨ. лЈЁн„°лҠ” "мӣңмҠӨм—җ лӘЁм—¬л“ңлҠ” м•…л§Ҳмқҳ мҲҳк°Җ к·ёкіімқҳ кё°мҷ“мһҘл§ҢнҒј л§Һмқ„м§ҖлқјлҸ„ лӮҳлҠ” к°Ҳ кІғмһ…лӢҲлӢӨ"лқјкі л§җн–ҲлӢӨ. ліҙлҰ„мҠӨ мқҳнҡҢм—җм„ң лЈЁн„°к°Җ л§җн•ҳкі м ҖмҲ н•ң лӘЁл“ кІғмқ„ нҸ¬кё°н•ҳм§Җ м•Ҡмңјл©ҙ кіөлҜјк¶Ңмқ„ л°•нғҲн•ҙ ліҙнҳёлҘј л°ӣмқ„ мҲҳ м—Ҷмқ„ кІғмқҙлқј мң„нҳ‘н–Ҳмқ„ л•Ң, лЈЁн„°лҠ” м„ұкІҪкіј мһҗкё° м–‘мӢ¬мңјлЎң мЈјмһҘн•ң кІғмқ„ нҸ¬кё°н• мҲҳ м—ҶлӢӨкі лӢЁнҳёнһҲ л§җн•ҳкі "лӮҙк°Җ м—¬кё° мһҲлӮҳмқҙлӢӨ. н•ҳлӮҳлӢҳмқҙм—¬ лӮҳлҘј лҸ„мҡ°мҶҢм„ң"(Here I stand. God help me!)лқјлҠ” кё°лҸ„лҘј мҳ¬л ёлӢӨ. л”°лқјм„ң лҸ…мқј мў…көҗк°ңнҳҒ 500мЈјл…„ кё°л…җмң„мӣҗнҡҢ(Luther2017)лҠ” лЈЁн„°мқҳ м„ұкІҪ лІҲм—ӯкіј л§Ҳм°¬к°Җм§ҖлЎң, нҡҢмӨ‘л“Өмқҙ мүҪкІҢ к°ҷмқҙ л”°лқјм„ң л¶ҖлҘј мҲҳ мһҲлҠ” мғҲ л…ёлһҳ мҰү м°¬мҶЎк°Җмқҳ ліҙкёү лҳҗн•ң мў…көҗк°ңнҳҒмқ„ м•һлӢ№кё°лҠ” кІ°м •м Ғмқё мҡ”мқёмқҙ лҗҗлӢӨкі л§җн•ңлӢӨ(MARTIN LUTHER: VATER DER LIEDER(Father of Songs): With the poet Luther, the song movement of the Reformation began).]

л§ҲнӢҙ лЈЁн„°лҠ” л…ёлһҳ л¶ҖлҘҙлҠ” кІғмқ„ л¬ҙмІҷ мўӢм•„н–ҲлӢӨ. лүҳл ҢлІ„к·ёмқҳ лҢҖк°ҖмҲҳ(Hans Sachs)лҠ” лЈЁн„°лҘј вҖң비н…җлІ лҘҙк·ёмқҳ лӮҳмқҙнҢ…кІҢмқјвҖқмқҙлқјкі л¶ҖлҘј м •лҸ„лЎң, лЈЁн„°мқҳ л…ёлһҳ мӢӨл ҘмқҖ м¶ңмӨ‘н–ҲлӢӨ. лЈЁн„°к°Җ к·ёмқҳ м№ңкө¬ мҡ”н•ң л°ңн„°(Johann Walter)м—җкІҢ вҖңлӮҙк°Җ мӢ н•ҷмһҗк°Җ м•„лӢҲлқјл©ҙ мқҢм•…к°Җк°Җ лҗҳкі мӢ¶лӢӨ!вҖқ лқјлҠ” нҺём§ҖлҘј ліҙлӮё кІғл§Ң ліҙлҚ”лқјлҸ„ мқҢм•…м—җ лҢҖн•ң к·ёмқҳ мӮ¬лһ‘кіј кҙҖмӢ¬мқҙ к·ёмқҳ мӢ н•ҷ лӘ»м§Җм•ҠкІҢ м§ҖлҢҖн–ҲмқҢмқ„ м•Ң мҲҳ мһҲлӢӨ.

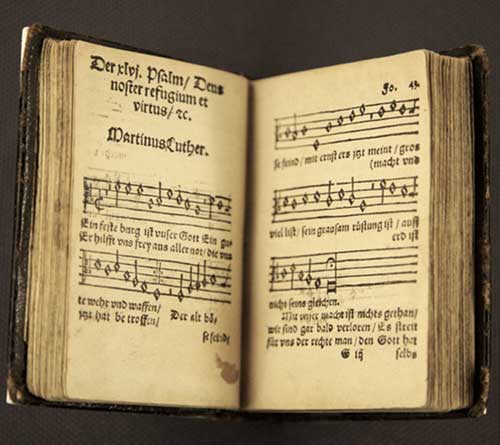

к·ёк°Җ мқҙн•ҙн•ң көҗнҡҢмқҢм•…мқҳ кё°лҠҘмқҖ нҒ¬кІҢ л‘җ к°Җм§ҖлӢӨ. мІ«м§ёлҠ” н•ҳлӮҳлӢҳк»ҳ мҳҒкҙ‘мқҙмҡ”, л‘ҳм§ёлҠ” кё°лҸ…көҗмқёл“Өмқҳ кІҪкұҙм„ұ нҡҢліөкіј ліөмқҢмқҳ м „нҢҢлӢӨ. мқҙлҘј мӢӨнҳ„н•ҳкё° мң„н•ҙм„ңлҠ” вҖҳкөҗнҡҢмқҢм•…мқҳ лҢҖмӨ‘нҷ”вҖҷк°Җ н•„мҡ”н–ҲлӢӨ. к·ёлһҳм„ң к·ёлҠ” мқҙлҜё мқјл°ҳ нҸүмӢ лҸ„л“Өм—җкІҢ мһҳ м•Ңл Ө진 мқөмҲҷн•ң кіЎмЎ°мҷҖ м№ңк·јн•ң мқҢм•…нҳ•нғңлҘј мқ‘мҡ©н•ҙ вҖҳкөҗнҡҢмқҢм•…мқҳ лҢҖмӨ‘нҷ”вҖҷлҘј мӢңлҸ„н–ҲлӢӨ. лЈЁн„°к°Җ мқҙн•ҙн•ҳкі мһҲлҠ” вҖҳкөҗнҡҢмқҢм•…мқҳ лҢҖмӨ‘нҷ”вҖҷлһҖ 16м„ёкё° лӢ№мӢң нғҖлқҪн•ң көҗнҷ©к¶Ңл Ҙмқҳ м „мң л¬јмқҙм—ҲлҚҳ м°¬м–‘мқ„ мқјл°ҳ лҢҖмӨ‘л“Өкіј нҸүмӢ лҸ„л“Өм—җкІҢ лҗҳлҸҢл ӨмӨҖлӢӨлҠ” лң»мқҙ лӢҙкІЁ мһҲлӢӨ. к·ёмқҳ мқҙлҹ¬н•ң мӢңлҸ„лҠ” 16м„ёкё° м№ҙнҶЁлҰӯкөҗнҡҢмқҳ мқҢм•…м „нҶөмқ„ мҷ„м „нһҲ л’Ө집лҠ” мқјмқҙм—ҲлӢӨ. мҷңлғҗн•ҳл©ҙ, к·ё лӢ№мӢң мҳҲл°°мқҢм•…мқҙлһҖ мқјл¶Җ м„ұм§Ғмһҗл“ӨмқҙлӮҳ мҶҢмҲҳ мў…көҗ нҠ№к¶Ңмһҗл“Өм—җкІҢл§Ң н—ҲлқҪлҗҳм—ҲлҚҳ кІғмқҙкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. нҠ№лі„нһҲ мӮ¬м ңл§Ңмқҙ м•„лӢҢ лӘЁл“ нҡҢмӨ‘мқҙ мЈјлӢҳмқҳ мқҖмҙқмқ„ м§Ғм ‘ л§ӣліҙлҠ” мҳҲл°°к°Җ мӨ‘мҡ”н•ң мЈјм ңлЎң лҢҖл‘җлҗҗлҠ”лҚ°, мқҙкІғмқҖ лӢ№м—°нһҲ лӢ№мӢң көҗнҡҢ мқҢм•…м—җ лҢҖн•ҙм„ңлҸ„ к°ңнҳҒн•ҳл ӨлҠ” л…ёл Ҙмқ„ к°Җм ёмҷ”лӢӨ. м§ҖкёҲ мҡ°лҰ¬к°Җ көҗнҡҢм—җм„ң л¶ҖлҘҙкі мһҲлҠ”, м°¬мҶЎк°Җ(Hymn)лЎң м•Ңкі мһҲлҠ” м°¬мҶЎ(chorale)мқҖ лЈЁн„°мҷҖ мё л№ҷкёҖлҰ¬, к·ёлҰ¬кі м№јл№Ҳ л“ұ мў…көҗк°ңнҳҒмқҳ кІ°кіјлЎң м„ұлҰҪлҗң к°ңмӢ көҗ(Protestant Church)мқҳ нғ„мғқкіј н•Ёк»ҳ мӢңмһ‘лҗҗлӢӨ. вҖҳкөҗнҡҢмқҢм•…мқҳ лҢҖмӨ‘нҷ”вҖҷлҘј мң„н•ҙ л§ҲнӢҙ лЈЁн„°лҠ” м°¬м–‘н•Ём—җ мһҲм–ҙ к°ҖмӮ¬лҠ” м№ҙнҶЁлҰӯкөҗнҡҢм—җм„ң мӮ¬мҡ©н•ҙмҳӨлҚҳ кё°мЎҙмқҳ м–ҙл Өмҡҙ лқјнӢҙм–ҙ к°ҖмӮ¬лҘј м“°м§Җ м•Ҡкі лӘЁкөӯм–ҙмқё лҸ…мқјм–ҙлҘј мӮ¬мҡ©н–Ҳкі , мқҢм•…нҳ•нғңм—җ мһҲм–ҙм„ңлҠ” лӘЁл“ нҸүмӢ лҸ„л“Өмқҙ мүҪкІҢ мқҙн•ҙн•ҳкі л”°лқј л¶ҖлҘј мҲҳ мһҲлҠ” лҢҖмӨ‘мқҢм•…кіј лҜјмҡ”нҳ•мӢқмқ„ нғқн–Ҳмңјл©°, м°¬м–‘л°©лІ•м—җ мһҲм–ҙм„ңлҠ” мҳҲл°°мӢңк°„м—җ нҡҢмӨ‘л“Өмқҙ лӢӨн•Ёк»ҳ м°¬м–‘н•ҳлҠ” вҖҳнҡҢмӨ‘м°¬мҶЎвҖҷмқҳ л°©лІ•мқ„ мұ„нғқн–ҲлӢӨ.

к·ё мӢңмһ‘мқ„ лЁјм Җ мһҗкё°к°Җ мӮ¬м—ӯн•ҳлҠ” көҗкө¬ нҡҢмӨ‘л“Өм—җкІҢ м„ұкІҪм Ғ нҶөм°°кіј м•„мҡёлҹ¬ мҳҒнҳјм—җ мҡёлҰјмқ„ мЈјлҠ” ліөмқҢм Ғмқё м°¬м–‘(chorale)мқ„ мһ‘мӮ¬, мһ‘кіЎн•ЁмңјлЎң мӢңмһ‘н–ҲлҚҳ кІғмқҙлӢӨ. нҠ№лі„нһҲ көҗкө¬ м•Ҳм—җ мһҲлҠ” м–ҙлҰ° м•„мқҙл“Ө мӢ м•ҷ көҗмңЎм—җ м°¬м–‘мқ„ лҸ„мһ…н–ҲлӢӨ. вҖңм–ҙлҰ° м•„мқҙл“ӨмқҖ л°ҳл“ңмӢң мҲҳн•ҷкіј н•Ёк»ҳ л…ёлһҳн•ҙм•ј н•ҳкі мқҢм•…мқ„ л°°мӣҢм•ј н•ңлӢӨвҖқлқјкі к°•мЎ°н•ң лЈЁн„°лҠ” л…ёлһҳ мҰү м°¬м–‘мқҖ л§җлЎң м „н•ҙм§ҖлҠ” кІғліҙлӢӨ лҚ”мҡұ к°•л Ҙн•ң мҳҒн–Ҙмқ„ мЈјл©°, ліөмқҢм Ғмқё к°ҖмӮ¬л“ӨмқҖ мҳҒнҳјм—җ нқ”м Ғмқ„ лӮЁкёҙлӢӨкі лҜҝм—ҲлӢӨ. л”°лқјм„ң м•„мқҙл“Өмқҙ мқҪкё° м „м—җ, м°¬м–‘мқ„ нҶөн•ҙ ліөмқҢмқҳ л©”мӢңм§Җк°Җ м „лӢ¬лҗҳкё°м—җ, м°¬м–‘ л¶ҖлҘҙлҠ” кІғмқ„ мўӢм•„н•ҳкІҢ л§Ңл“Өм–ҙм•ј н•ңлӢӨкі нҢҢм•…н•ң кІғмқҙлӢӨ. мҡ°лҰ¬к°Җ л…ёлһҳлҘј л¶ҖлҘј л•Ң, к°ҖмҲҳлҠ” мһҗмӢ кіј мһҗмӢ мқҳ к°җм •л“Өкіј нҷ•мӢ л“Өмқ„ к°Җм§Җкі л¶ҖлҘҙкі , к·ё л…ёлһҳлҘј л“ЈлҠ” мӮ¬лһҢм—җкІҢ мқҙмһ…мқҙ лҗңлӢӨ. к·ёлһҳм„ң лЈЁн„°лҠ” нҡҢмӨ‘ м°¬м–‘мқ„ м°¬мҶЎмқ„ лЁёлҰ¬к°Җ м•„лӢҢ к°ҖмҠҙмңјлЎң л¶Ҳл ҖлӢӨ. лЈЁн„°лҠ” кІ°көӯ м°¬м–‘мқ„ көҗкө¬ нҡҢмӨ‘л“Өмқҙ мӮ¬мҡ©н•ҳлҠ” лӘЁкөӯм–ҙлӮҳ мҶҚм–ҙлҘј нҶөн•ҙ л¶ҖлҘҙкІҢ н–ҲлӢӨ. мҷңлғҗн•ҳл©ҙ мӨ‘м„ё м№ҙнҶЁлҰӯкөҗнҡҢлҠ” кіөмқҳнҡҢ кІ°м •мқ„ нҶөн•ҙ лҜёмӮ¬ лҸ„мӨ‘ мҶҚм–ҙлӮҳ мһҗкөӯм–ҙлЎң м°¬лҜёлҘј л“ңлҰ¬кұ°лӮҳ л”°лқјн•ҳлҠ” кІғмқ„ кёҲм§Җн–Ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. л”°лқјм„ң нҡҢмӨ‘л“ӨмқҖ мһҗмӢ мқҙ л¬ҙм—Үмқ„ л¶ҖлҘҙлҠ” кІғмқём§ҖлҸ„ лӘЁлҘҙкі , м°¬м–‘мқ„ н–ҲлҚҳ кІғмқҙлӢӨ.

лЈЁн„°лҠ” нҡҢмӨ‘л“Өмқҙ вҖҳн• л җлЈЁм•јвҖҷлҘј л¶ҖлҘј л•Ң, к·ё к°җкІ©кіј кё°мҒЁмқ„ нҡҢліөн•ҳкІҢ л§Ңл“Өкі мӢ¶м–ҙ н–ҲлӢӨ. н•ңл§Ҳл””лЎң, лЈЁн„°м—җкІҢм„ң мқҢм•…мқҖ 'мғқмЎҙ'мқ„ мң„н•ң мң„лЎңлҘј л„ҳм–ҙ нҷ•мӢ н•ҳлҠ” лҜҝмқҢ к°ҖмҡҙлҚ° к·ёлҘј 충л§Ңн•ҳкІҢ мқҙлҒҢм—Ҳкё°м—җ нҡҢмӨ‘л“Ө м—ӯмӢң к·ёлҹ¬н•ң мІҙн—ҳмқҳ нҳ„мһҘмқ„ л§ӣлҙҗм•ј лҗңлӢӨкі лҜҝм—ҲлӢӨ. л”°лқјм„ң мў…көҗк°ңнҳҒ мқҙм „м—җ мқҙлҜё мЎҙмһ¬н•ҳкі мһҲм—ҲлҚҳ лҸ…мқј мӨ‘м„ё м°¬м–‘л“Өмқҙ лӢӨмӢң мҳҲл°°м—җ лҸ„мһ…лҗҗлӢӨ. к·ёлҰ¬кі лЈЁн„°мҷҖ к·ёлҘј л”°лҘҙлҠ” лҸҷлЈҢл“Өмқҙ мһ‘кіЎн•ң м°¬м–‘л“Өмқҙ көҗнҡҢ мҳҲл°°лҘј к°ңнҳҒн•ҳкё° мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ. к·ёлҰ¬кі л“ңл””м–ҙ к·ё м°¬м–‘л“ӨмқҖ лӢҙкІЁм ё мһҲлҚҳ мҳҒн–Ҙл Ҙмқ„ ліёкІ©м ҒмңјлЎң л°ңнңҳн•ҳкё° мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ. л§Ҳм№ҳ 축кө¬ кІҪкё°мһҘм—җм„ң кҙҖмӨ‘л“Өмқҙ мҷём№ҳлҠ” лңЁкұ°мҡҙ кө¬нҳёмІҳлҹј лҸ„мӢңл“Өм—җм„ң мў…көҗк°ңнҳҒмқ„ мқјмңјнӮӨкё° мӢңмһ‘н• л•Ңл§ҲлӢӨ м°¬м–‘л“Өмқҙ к°ҷмқҙ мҡёл Ө нҚјм ёлӮҳк°”кё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. мӮ¬лһҢл“Өмқҙ лӢӨ к°ҷмқҙ н•ҳлӮҳлӢҳкіј мқёмғқмқ„ л…ёлһҳн• л•Ң, к·ёл“ӨмқҖ н•ҳлӮҳмҳҖкі к°•л Ҙн–ҲлӢӨ. н•ңл§Ҳл””лЎң, м°¬м–‘мқ„ л¶ҖлҘҙлҠ” кІғмқҖ кі„мҶҚн•ҙм„ң лҸҷ맹л“Өмқ„ л§Ңл“Өм–ҙлғҲлҠ”лҚ°, мқҙлҹ¬н•ң м—°н•©мқҖ лЈЁн„° лӢ№лҢҖм—җл§Ң көӯн•ңлҗң нҳ„мғҒмқҙ м•„лӢҲм—ҲлӢӨ. лЈЁн„°лҠ” ліөмқҢм Ғмқё к°ҖмӮ¬л“Өмқҙ лӢҙкёҙ м°¬м–‘мқҳ нҢҢмӣҢлҠ” мӢңк°„кіј мһҘмҶҢлҘј мҙҲмӣ”н•ҙ кі„мҶҚн•ҙм„ң н•ҳлӮҳлӢҳ лӮҳлқјмқҳ л°ұм„ұл“Өмқ„ н•ҳлӮҳ лҗҳкІҢ н• мҲҳ мһҲлӢӨкі лҜҝм—ҲлӢӨ. мӢӨлЎҖлЎң, нҶ л§ҲмҠӨ м№ҙлқјмқј(Thomas Carlyle)мқҖ "лӮҙ мЈјлҠ” к°•н•ң м„ұмқҙмҡ”"лҘј к°җкІ© мӨ‘м—җм„ң мҳҒм–ҙлЎң лІҲм—ӯн•ҳл©ҙм„ң "мқҙ м°¬мҶЎмқҖ м•Ңн”„мҠӨ мӮ°мқҳ лҲҲмӮ¬нғң м№ҳлҠ” мҶҢлҰ¬лӮҳ к°Җк№ҢмӣҢ мҳӨлҠ” м§Җ진 мҶҢлҰ¬мҷҖ к°ҷлӢӨ"кі кІ©м°¬н–ҲлӢӨ. л°”н•ҳ(J.S.Bach)лҸ„ нҸүмғқ мқҙ м°¬мҶЎмқ„ мўӢм•„н•ҙ м• м°Ҫн–Ҳкі , мқҙ кіЎмЎ°лЎң "м№ёнғҖнғҖ"лҘј л§Ңл“Өм—ҲлӢӨ. мҪңлҰ¬м§Җ(Coleridge) м—ӯмӢң "лЈЁн„°к°Җ к·ёмқҳ м„ұм„ңлІҲм—ӯмңјлЎң мў…көҗк°ңнҳҒмқ„ 추진мӢңнӮЁ кІғкіј л§Ҳм°¬к°Җм§ҖлЎң к·ёмқҳ м°¬мҶЎмңјлЎң к·ёкІғмқ„ 추진мӢңмј°лӢӨ"лқјкі л§җн–ҲлӢӨ. лЈЁн„° мһҗмӢ мқҖ л¬јлЎ к·ёмҷҖ н•Ёк»ҳ к·№мӢ¬н•ң н•Қл°• мӨ‘м—җм„ң мў…көҗк°ңнҳҒмқ„ мқјмңјнӮЁ к°ңнҳҒк°Җл“Өмқҙ мқҙ м°¬мҶЎмқ„ л¶ҖлҘҙл©ҙм„ң мң„лЎңмҷҖ мҡ©кё°лҘј м–»м—ҲлҚҳ кІғмқҙлӢӨ. кІ°лЎ мңјлЎң, л§ҲлҘҙнӢҙ лЈЁн„°лҠ” мӢ н•ҷмһҗмқҙмһҗ мқҢм•…к°ҖмҳҖлӢӨ. лЈЁн„°лҠ” м°¬мҶЎмқ„ мІ м ҖнһҲ ліөмқҢкіј м—°кҙҖ м§Җм—ҲлӢӨ. к·ёлһҳм„ң нӣ„лҢҖ мӮ¬лһҢл“ӨмқҖ к·ёлҘј 'ліөмқҢ м°¬мҶЎмқҳ мӢңмЎ°'лқјкі мқјм»«лҠ”лӢӨ. мҳӨлҠҳлӮ ліөмқҢмЈјмқҳ м°¬мҶЎмқҖ мў…көҗк°ңнҳҒмқ„ мЈјлҸ„н–ҲлҚҳ лЈЁн„°м—җкІҢм„ң мӢңмһ‘лҗң 'мҳҲмҲҳ к·ёлҰ¬мҠӨлҸ„лҘј лҜҝлҠ” лҜҝмқҢмңјлЎңмҚЁ кө¬мӣҗмқ„ м–»лҠ”лӢӨлҠ” м„ұкІҪмқҳ 진лҰ¬'м—җм„ң 비лЎҜлҗң м°¬мҶЎмқҙлқј л§җн• мҲҳ мһҲлӢӨ. к·ёлҰ¬кі нҡҢмӨ‘л“Өмқҙ м•Ң мҲҳ мһҲлҠ” м–ём–ҙмҷҖ м№ңк·јн•ң кіЎмЎ°мҷҖ нҳ•мӢқмңјлЎң, ліөмқҢмқҳ мӮҙм•„ мӣҖм§ҒмқҙлҠ” нһҳмқ„ лӢӨ к°ҷмқҙ л¶ҖлҘҙкІҢ н–ҲлӢӨ. лЈЁн„°лҠ” мӮ¬лһҢмқ„ мӣҖм§ҒмқҙлҠ” м°¬мҶЎмқҳ лҠҘл Ҙмқ„ лҜҝм—ҲлӢӨ. м°¬мҶЎмқҖ м„ұкІҪкіј к°ҷмқҖ кІғмқҙкё° л•Ңл¬ём—җ л¶Җм§Җлҹ°нһҲ к°ҖлҘҙм№ҳкі л°°мӣҢм•ј н•ңлӢӨкі лҜҝм—ҲлӢӨ. к·ёлһҳм„ң лЈЁн„°лҠ” мҷёлЎӯм§Җ м•Ҡм•ҳлӢӨ. л°”лЎң к°ҷмқҖ л…ёлһҳлҘј л¶ҖлҘҙлҠ” ліөмқҢ м•Ҳм—җ мһҲлҠ” лҸҷ맹кө°л“Өмқҙ мһҲм—Ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ.