“ліөмқҢмқҳ м—ӯмҲҳм¶ң(Mission in reverse)”мқҖ мқҙм ң м§Җкө¬мҙҢ м„ көҗ нҳ„мһҘм—җм„ң л№ҲлІҲн•ҳкІҢ мқҙлЈЁм–ҙм§Җкі мһҲлҠ” нҳ„мғҒмқҙлӢӨ. к°ҖнҶЁлҰӯ мӢ л¶Җмқё м•ҢлҰ¬ мқҖлӮҳм—җл©”м№ҙлҠ” мәҗлӮҳлӢӨ нҖҳлІЎ мЈј м„ёнӢём—җм„ң 570km л–Ём–ҙ진 мҷёл”ҙ нғ„кҙ‘ л§Ҳмқ„ м…°нҚјл№Ң мӮ¬мқҙлҘј 2мЈјм—җ н•ң лІҲм”© мҳӨк°„лӢӨ. кё°м°ЁлЎң кҪҒкҪҒ м–јм–ҙл¶ҷмқҖ л•…мқ„ лӢ¬л Ө кј¬л°• н•ҳлЈЁ мқҙмғҒмқҙ кұёлҰ¬лҠ” кұ°лҰ¬м§Җл§Ң мқҖлӮҳм—җл©”м№ҙ мӢ л¶ҖлҠ” мҷёл”ҙ мӮ°кіЁ л§Ҳмқ„м—җ ліөмқҢмқ„ м „н•ҳлҠ” мқјм—җм„ң нҒ° ліҙлһҢмқ„ лҠҗлӮҖлӢӨ.

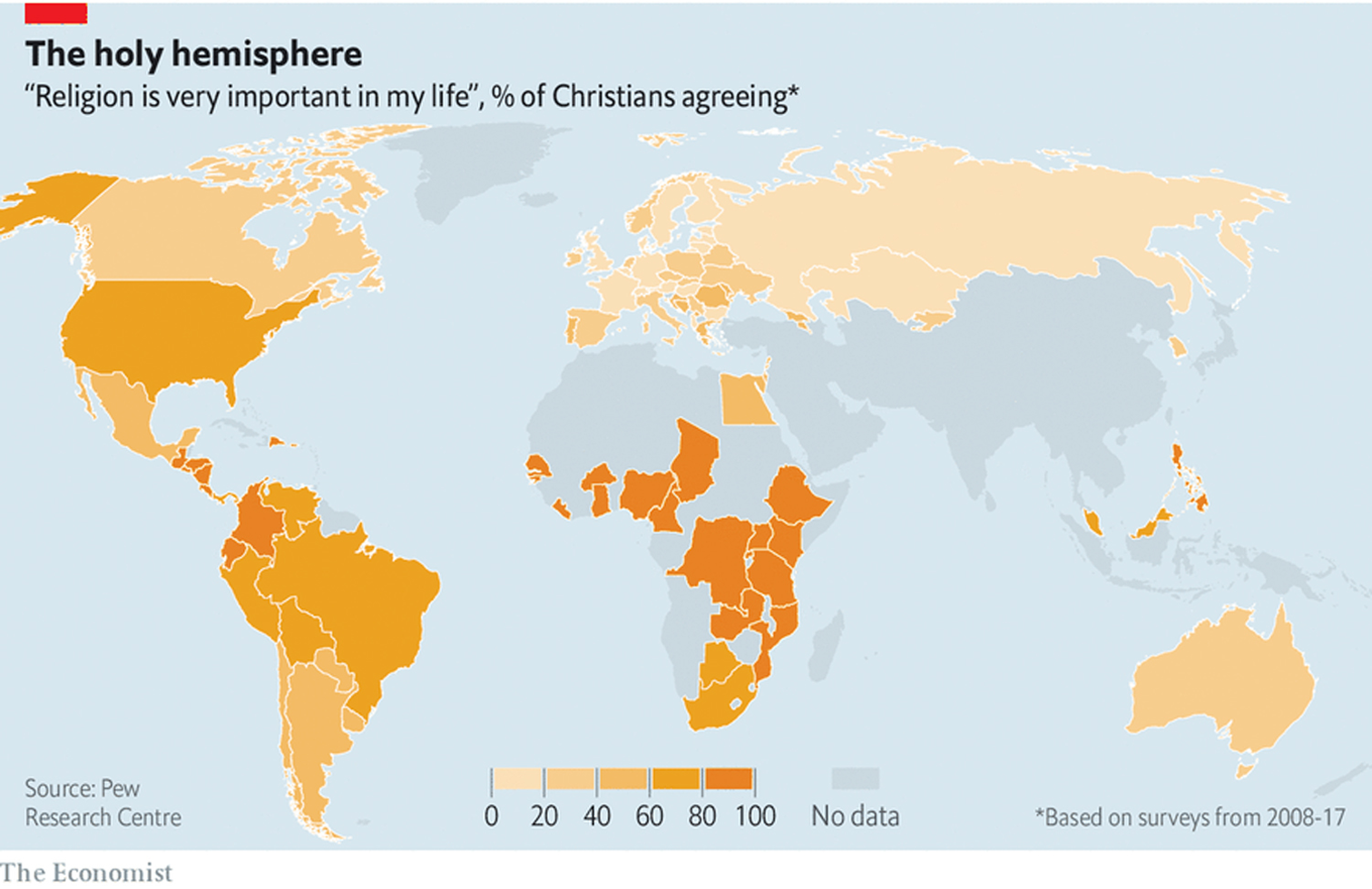

нҒ¬лҰ¬мҠӨмІң м„ көҗмӮ¬л“Өмқҙ м„ёкі„ кө¬м„қкө¬м„қмқҳ мҷёл”ҙ л§Ҳмқ„мқ„ м°ҫм•„к°ҖлҠ” кІғмқҖ мғҲлЎңмҡҙ мқјмқҙ м•„лӢҲлӢӨ. м§ҖлӮң мҲҳ м„ёкё° лҸҷм•Ҳ к·ёл“Өмқҙ м°ҫм•„лӢӨлӢҢ л§Ҳмқ„мқҙ лҢҖл¶Җ분 м•„н”„лҰ¬м№ҙмҷҖ м•„мӢңм•„м—җ мң„м№ҳн•ҳкі мһҲкі , м„ көҗмӮ¬мқҳ лҢҖл¶Җ분мқҙ м„ңкө¬ м—ҙк°• м ңкөӯ м¶ңмӢ мқҙм—ҲлӢӨл©ҙ мқҙм ңлҠ” кө¬лҸ„к°Җ мҷ„м „нһҲ л’Ө집нҳ”лӢӨлҠ” м җмқҙ лӢӨлҘҙлӢӨ. мқҙм ңлҠ” к°ҖлӮңн•ң көӯк°Җм—җм„ң мӢ м•ҷмӢ¬мқҙ лҚ” лҶ’лӢӨ. л¶Җкөӯкіј л№Ҳкөӯ мӮ¬мқҙ мӢ м•ҷмӢ¬ кІ©м°Ёк°Җ м»Өм§Җл©ҙм„ң, л№Ҳкөӯмқҳ м„ көҗмӮ¬л“ӨмқҖ м„ м§„көӯмқҳ л¶Җмһҗл“Өмқ„ м§ҖмҳҘл¶Ҳм—җм„ң кө¬н•ҙм•ј н•ңлӢӨлҠ” мӮ¬лӘ…к°җмқ„ лҠҗлҒјкІҢ лҗҗлӢӨ. лӮҳмқҙм§ҖлҰ¬м•„ м¶ңмӢ мқҳ мқҖлӮҳм—җл©”м№ҙ мӢ л¶ҖлҸ„ к·ё мӨ‘ н•ң мӮ¬лһҢмқҙлӢӨ(Missionaries from the global south try to save the godless West: Preachers from poor countries are targeting the rich world)

мӣ”л“ң нҒ¬лҰ¬мҠӨмІң лҚ°мқҙн„°лІ мқҙмҠӨ(World Christian Database)м—җ л”°лҘҙл©ҙ 2015л…„ кё°мӨҖ, м„ көҗмӮ¬мқҳ мҲҳлҠ” 40л§Ң лӘ…м—җ лӢ¬н•ңлӢӨ. мқҙ лҚ°мқҙн„°лІ мқҙмҠӨ кө¬м¶•м—җ м°ём—¬н•ң нҶ л“ң мЎҙмҠЁмқҖ м„ көҗмӮ¬мқҳ мҲҳлҘј нҢҢм•…н•ҳлҠ” кІғмқҙ л¶Ҳмҷ„м „н•ң мһ‘м—…мқҙлқјкі м„ӨлӘ…н•ңлӢӨ. мқҙ мһҗлЈҢлҠ” мөңмҶҢн•ң 2л…„ мқҙмғҒ нҷңлҸҷн•ң м„ көҗмӮ¬л“Өл§Ңмқ„ м„ёкі мһҲм§Җл§Ң, м—ҙнқҳ м”© “лӢЁкё° н•ҙмҷё м„ көҗ”м—җ лӮҳм„ңлҠ” мӮ¬лһҢл“ӨлҸ„ л§Һкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. мӨ‘көӯмқҙлӮҳ л¶Ғн•ңмІҳлҹј нҒ¬лҰ¬мҠӨмІңл“Өмқҙ л°•н•ҙл°ӣлҠ” кіім—җм„ң лӘ°лһҳ нҷңлҸҷн•ҳкі мһҲлҠ” м„ көҗмӮ¬л“Өмқҳ мҲҳлҘј м •нҷ•н•ҳкІҢ нҢҢм•…н•ҳлҠ” мқјмқҖ л¶Ҳк°ҖлҠҘм—җ к°Җк№қлӢӨ.

к·ёлҹ¬лӮҳ мқҙмІҳлҹј л¶Ҳмҷ„м „н•ң мһҗлЈҢм—җм„ңлҸ„ кІҪн–ҘмқҖ лҡңл ·н•ҳлӢӨ. н•ңл§Ҳл””лЎң, 비м„ңкө¬ көӯк°Җ м¶ңмӢ мқҳ м„ көҗмӮ¬к°Җ лҠҳм–ҙлӮҳкі мһҲлӢӨ. м—¬м „нһҲ к°ҖмһҘ л§ҺмқҖ м„ көҗмӮ¬лҘј мҲҳм¶ңн•ҳкі мһҲлҠ” лӮҳлқјлҠ” лҜёкөӯмқҙм§Җл§Ң, к·ё мҲҳк°Җ мӨ„м–ҙл“Өкі мһҲлӢӨ. мң лҹҪмқҳ мғҒнҷ©лҸ„ л§Ҳм°¬к°Җм§ҖлӢӨ.

л°ҳл©ҙ, м•„мӢңм•„мҷҖ лқјнӢҙм•„л©”лҰ¬м№ҙ л“ұ мғҒлҢҖм ҒмңјлЎң л№ҲкіӨн•ң лҢҖлҘҷ м¶ңмӢ м„ көҗмӮ¬ мҲҳлҠ” кҫёмӨҖнһҲ лҠҳм–ҙлӮҳкі мһҲлӢӨ. м•„н”„лҰ¬м№ҙ м¶ңмӢ м„ көҗмӮ¬лҠ” 2010л…„л¶Җн„° 2015л…„ мӮ¬мқҙ 32% мҰқк°Җн–Ҳкі , н•ңкөӯ м¶ңмӢ мқҳ м„ көҗмӮ¬лҠ” к°ҷмқҖ кё°к°„ 50% мҰқк°Җн–ҲлӢӨ. м„ көҗмӮ¬лҘј к°ҖмһҘ л§Һмқҙ л°ӣмқҖ лӮҳлқјлҠ” лҜёкөӯ, лёҢлқјм§Ҳ, лҹ¬мӢңм•„ мҲңмқҙм—ҲлӢӨ.

к°ҖмһҘ лҸ…мӢӨн•ң нҒ¬лҰ¬мҠӨмІңл“ӨмқҖ м•„н”„лҰ¬м№ҙмҷҖ лҜёмЈј лҢҖлҘҷ м¶ңмӢ мқё кІҪмҡ°к°Җ л§Һм•„м§Җкі мһҲмңјлҜҖлЎң, мқҙ м§Җм—ӯ м¶ңмӢ мқҳ м„ көҗмӮ¬к°Җ л§ҺлӢӨлҠ” кІғмқҖ к·ёлҰ¬ лҶҖлқјмҡҙ мқјмқҙ м•„лӢҲлӢӨ. 1910л…„м—җл§Ң н•ҙлҸ„ м „ м„ёкі„ нҒ¬лҰ¬мҠӨмІңмқҳ 3분мқҳ 2к°Җ мң лҹҪм—җ, 4분мқҳ 1мқҙ лҜёмЈј лҢҖлҘҷм—җ мӮҙкі мһҲм—ҲлӢӨ. мӮ¬н•ҳлқј мқҙлӮЁ м§Җм—ӯ м•„н”„лҰ¬м№ҙм—җ мӮҙкі мһҲлҠ” нҒ¬лҰ¬мҠӨмІңмқҖ 1.4%м—җ л¶Ҳкіјн–ҲлӢӨ. н•ң м„ёкё°к°Җ м§ҖлӮҳмһҗ 37%к°Җ лҜёмЈј лҢҖлҘҷм—җ, 24%к°Җ мӮ¬н•ҳлқј мқҙлӮЁ м§Җм—ӯ м•„н”„лҰ¬м№ҙм—җ мӮҙкі мһҲлӢӨ.

кі н–Ҙмқ„ м ңмҷён•ҳл©ҙ мқҖлӮҳм—җл©”м№ҙлҠ” м„ көҗмӮ¬мқҳ м „нҳ•м—җ к°Җк№Ңмҡҙ мқёл¬јмқҙлӢӨ. 1816л…„ м „лҸ„лҘј лӘ©н‘ңлЎң м„ӨлҰҪлҗң м№ҙнҶЁлҰӯ м„ұлӘЁл§ҲлҰ¬м•„ м„ көҗмӮ¬м—ӯнҡҢ(Missionary Oblates of Mary Immaculate) мҶҢмҶҚмқҙл©°, м№ҙл©”лЈ¬кіј мқҙнғҲлҰ¬м•„м—җм„ң 10л…„ к°„ м„ұм§Ғмһҗ көҗмңЎмқ„ л°ӣм•ҳлӢӨ. кіјкұ° м„ңкө¬мқҳ м„ көҗмӮ¬л“Өмқҙ к·ёлһ¬лҚҳ кІғмІҳлҹј, “нҳ„м§Җ мЈјлҜјл“Ө”кіј 4л…„ к°„ н•Ёк»ҳ мғқнҷңн•ҳл©° мӢңк°„мқ„ ліҙлғҲлӢӨ. к·ёк°Җ м ‘н•ҳлҠ” мӮ¬лһҢл“ӨмқҖ лҢҖл¶Җ분 17м„ёкё° мҳҲмҲҳнҡҢ м„ көҗмӮ¬л“Өм—җ мқҳн•ҙ к°ңмў…н•ң мӮ¬лһҢл“Өмқҳ мһҗмҶҗмқҙлӢӨ. мӨ‘к°„м—җ к°ңмӢ көҗлЎң к°ңмў…н•ң мӮ¬лһҢлҸ„ мһҲкі , м•„мҳҲ мӢ м•ҷмғқнҷңмқ„ к·ёл§Ң л‘” мӮ¬лһҢл“ӨлҸ„ мһҲлӢӨ.

кіјкұ°мҷҖ лӢ¬лқјм§„ м җлҸ„ мһҲлӢӨ. мҳӨлҠҳлӮ мқҳ м„ көҗмӮ¬л“ӨмқҖ 짧кІҢ, л§Һм•„м•ј мҲҳ л…„ м •лҸ„ нҷңлҸҷн•ҳл©°, нҠ№лі„н•ң мҲҳл Ё кіјм •мқ„ кұ°м№ҳм§Җ м•Ҡкі мһҗмӢ мқҙ лӢӨлӢҲлҠ” көҗнҡҢмқҳ м§Җмӣҗ м •лҸ„лӮҳ нҒ¬лқјмҡ°л“ң нҺҖл”© мӣ№мӮ¬мқҙнҠёлҘј нҶөн•ҙ лӘЁмқҖ лҸҲмңјлЎң нҷңлҸҷн•ҳлҠ” лҸ…лҰҪ(мһҗлҰҪ) м„ көҗмӮ¬л“ӨлҸ„ мһҲлӢӨ. мқҙл ҮкІҢ нҶөкі„м—җлҸ„ мһЎнһҲм§Җ м•ҠлҠ” лҸ…мһҗм Ғ м„ көҗмӮ¬л“Өмқҳ мҲҳлҸ„ л¬ҙл Ө 4л§Ң лӘ…м—җ лӢ¬н•ңлӢӨ.

мҳҲмҲҳк»ҳм„ң н•ң л•Ң л§җн–ҲлҚҳ кІғмІҳлҹј, л¶ҖмһҗлҘј кө¬мӣҗн•ҳлҠ” мқјмқҖ м–ҙл өлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң л¶Ҳк°ҖлҠҘн•ҳм§ҖлҠ” м•ҠлӢӨ. м—җмҪ°лҸ„лҘҙ м¶ңмӢ мқҳ 20м„ё мІӯл…„ м—җмҪ°лҘҙлҸ„ лҰ¬мҳӨмҠӨлҠ” ліјлҰ¬л№„м•„м—җм„ң нңҙк°Җ мӨ‘мқҙлҚҳ м„ көҗмӮ¬л“Өмқ„ л§ҢлӮң нӣ„ кё°лҸ…көҗлЎң к°ңмў…н–ҲлӢӨ. м§ҖкёҲмқҖ мҳҒкөӯмқҳ м„ёмҶҚм Ғмқҙкі мӢёлҠҳн•ң кұ°лҰ¬м—җм„ң 18к°ңмӣ”м§ё м „лҸ„ нҷңлҸҷмқ„ нҺјм№ҳкі мһҲлӢӨ. мҳҒм–ҙк°Җ лӘЁкөӯм–ҙк°Җ м•„лӢҲкё° л•Ңл¬ём—җ л¬ҙмӢңлӢ№н•ҳлҠ” мқјлҸ„ л§Һм§Җл§Ң, м Ғм–ҙлҸ„ м—ҙ лӘ… мқҙмғҒмқ„ к°ңмў…мӢңмј°лӢӨкі мһҗл¶Җн•ҳкі мһҲлӢӨ.

м „нҶөм ҒмңјлЎң м„ көҗмӮ¬л“Өмқҳ м—ӯн• мқҖ к°ңмў… к·ё мқҙмғҒмқҙм—ҲлӢӨ. к·ё мң лӘ…н•ң н…Ңл ҲмӮ¬ мҲҳл…ҖлҠ” мқёлҸ„м—җм„ң л№ҲмһҗмҷҖ кі м•„л“Өмқ„ мң„н•ң мқҳлЈҢ кё°кҙҖмқ„ мҡҙмҳҒн–ҲлӢӨ. көҗмңЎ м—ӯмӢң м „лҸ„мқҳ мӨ‘мҡ”н•ң мқјл¶ҖмҳҖлӢӨ.

кІ°көӯ мҡ°лҰ¬ м„ёлҢҖмқҳ м„ көҗмӮ¬л“Ө м—ӯмӢң к°ңмў…л§Ңмқ„ к°•мҡ”н•ҳкё°ліҙлӢӨ н•Ёк»ҳ мқјн•ҳлҠ” мӮ¬лһҢл“ӨлЎңл¶Җн„°мқҳ л°°мӣҖмқ„ к°•мЎ°н•ңлӢӨ. м—җмҪ°лҸ„лҘҙ, мҪң롬비아, л§ҲлӢӨк°ҖмҠӨм№ҙлҘҙ л“ұ лӢӨм–‘н•ң м§Җм—ӯ м¶ңмӢ л“Өмқҙ н•Ёк»ҳ нҷңлҸҷн•ҳлҠ” мҳҒкөӯ лӮҙ м„ көҗмӮ¬нҡҢлҠ” л¬ҙлЈҢ кёүмӢқмҶҢм—җм„ң лҙүмӮ¬ нҷңлҸҷмқ„ н•ҳкі мһҲлӢӨ.

лҳҗн•ң м„ көҗмӮ¬л“ӨмқҖ кі н–Ҙм—җм„ң л©Җм§Җ м•ҠмқҖ кіім—җм„ң мқјн•ңлӢӨ. нғ„мһҗлӢҲм•„ м¶ңмӢ мқҳ мҠӨнӢ°лёҗ мқҢм…Җ м„ көҗмӮ¬лҠ” м•„мқјлһңл“ңмҷҖ мјҖлғҗм—җм„ң көҗмңЎмқ„ л°ӣм•ҳм§Җл§Ң, мқҙм ңлҠ” нғ„мһҗлӢҲм•„мқҳ мқҙмӣғкөӯмқё мҡ°к°„лӢӨм—җм„ң 20л…„ м§ё нҷңлҸҷн•ҳкі мһҲлӢӨ. м җм җ лҚ” л§ҺмқҖ м•„н”„лҰ¬м№ҙ м¶ңмӢ мқҳ м„ көҗмӮ¬л“Өмқҙ мһҗмӢ мқҙ нғңм–ҙлӮң лҢҖлҘҷм—җм„ң нҷңлҸҷн•ҳкі мһҲлӢӨ. л¶ҖнҢЁлЎң 얼룩진 нҷҳкІҪм—җм„ң м–ҙл ӨмӣҖмқҙ л§Һм§Җл§Ң, нҸүнҷ” кө¬м¶• нҷңлҸҷкіј лӮңлҜј мә н”„мқҳ мҳҒм–ҙ көҗмңЎм—җ нһҳмқ„ мҸҹкі мһҲлӢӨ.

нҳ„м§Җ м¶ңмӢ мқҳ м„ көҗмӮ¬л“ӨмқҖ нҳ„м§Җмқёл“Өм—җкІҢ лҚ” мһҳ лӢӨк°Җм„Ө мҲҳ мһҲлӢӨ. н•ң м„ёкё° м „, м„ңкө¬мқҳ м„ көҗмӮ¬л“Өмқҙ м•„н”„лҰ¬м№ҙм—җм„ң н–ҲлҚҳ мӢӨмҲҳлҘј лҗҳн’Җмқҙн•ҳм§Җ м•Ҡмқ„ мҲҳ мһҲлӢӨ. 2016л…„м—җлҸ„ лҜёкөӯмқё м—¬м„ұ м„ көҗмӮ¬л“Өмқҙ мҡ°к°„лӢӨ м „нҶө л“ңл ҲмҠӨлҘј мһ…кі м¶Өмқ„ 추며 кө¬м¶©м ңлҘј мһ…м—җ н„ём–ҙ л„ЈлҠ” мҳҒмғҒмқҙ мқён„°л„·м—җ кіөк°ңлҗҳл©ҙм„ң л…јлһҖмқҙ лҗң м Ғмқҙ мһҲлӢӨ. мһ‘л…„м—җлҸ„ нҳён…” мў…м—…мӣҗмқ„ нҸӯн–үн•ң лҜёкөӯмқё м„ көҗмӮ¬к°Җ мҡ°к°„лӢӨ нҳ„м§Җ кІҪм°°м—җ мІҙнҸ¬лҗҳлҠ” мӮ¬кұҙмқҙ мһҲм—ҲлӢӨ.

м•„н”„лҰ¬м№ҙ м¶ңмӢ мқҳ м„ұм§Ғмһҗл“ӨмқҖ нҳ„лҢҖ м„ңкө¬мқҳ м„ёмҶҚм„ұмқ„ лҸ„м „ кіјм ңлЎң л°ӣм•„л“Өмқҙкі мһҲлӢӨ. л¬јлЎ м„ңкө¬мқҳ ліҖнҷ”м—җ мўҢм Ҳн•ҳкё°лҸ„ н•ңлӢӨ. нҠ№нһҲ н•ң м„ёкё°л§Ңм—җ к°ҖмһҘ “비종көҗм Ғмқё” лҢҖлҘҷмқҙ лҗң мң лҹҪмқҳ ліҖнҷ”лҠ” лҶҖлһҚлӢӨ.

мҳҒкөӯм—җм„ң 2л…„ м§ё нҷңлҸҷн•ҳкі мһҲлҠ” л§ҲлӢӨк°ҖмҠӨм№ҙлҘҙ м¶ңмӢ мқҳ н•ң м„ көҗмӮ¬лҠ” м–ҙл ӨмӣҖмқ„ нҳёмҶҢн•ңлӢӨ. кёём—җм„ң л§ҢлӮң н•ң лӮЁм„ұм—җкІҢ мҳҲмҲҳк·ёлҰ¬мҠӨлҸ„м—җ лҢҖн•ң мқҙм•јкё°лҘј кәјлғҲлҚ”лӢҲ, мғҒлҢҖк°Җ нҒ¬кІҢ нҷ”лҘј лӮҙл©ҙ “лӮҙк°Җ лӢ№мӢ м—җкІҢ л¬ҙмӢ лЎ мңјлЎң к°ңмў…н•ҳлқјкі н•ҳл©ҙ лӯҗлқјкі н•ҳкІ лғҗ”кі мҶҢлҰ¬лҘј м§ҖлҘё мқјлҸ„ мһҲм—ҲлӢӨ. м•„мқјлһңл“ңлҘј л°©л¬ён–Ҳмқ„ л•ҢлҠ” к°ҖнҶЁлҰӯ көӯк°Җ нҠ№мң мқҳ “нҳ•м ңм• , мһҗл§Өм• ”лҘј лҠҗлҒјм§Җ лӘ»н•ҙ 충격мқ„ л°ӣм•ҳлӢӨкі лҸ„ н„ём–ҙлҶ“мқ„ м •лҸ„лӢӨ.

м„ңкө¬мқҳ 비종көҗм„ұм—җ лҢҖмқ‘н•ҳкё° мң„н•ҙ мўӢмқҖ кё°лҸ…көҗмқёмқҳ кё°мӨҖмқҙ мЎ°кёҲ лҠҗмҠЁн•ҙ진 кІғлҸ„ мӮ¬мӢӨмқҙлӢӨ. м „нҶөм ҒмңјлЎң лҸ…мӢӨн•ң нҒ¬лҰ¬мҠӨмІңмқҙлқјл©ҙ л§Ҳл•…нһҲ л§ӨмЈј көҗнҡҢм—җ к°Җм•ј н•ҳм§Җл§Ң, к·ңм№ҷм ҒмңјлЎң көҗнҡҢм—җ к°ҖлҠ” мқёкө¬к°Җ 10%м—җ л¶Ҳкіјн•ң лҸ…мқјм—җм„ң, к·ё мҲҳм№ҳк°Җ 89%м—җ лӢ¬н•ҳлҠ” лӮҳмқҙм§ҖлҰ¬м•„мҷҖ к°ҷмқҖ кё°мӨҖмқ„ м Ғмҡ©н•ҳкё°лҠ” м–ҙл өлӢӨ. мқҖлӮҳм—җл©”м№ҙлҠ” “көҗнҡҢк°Җ мӣҗн• л•Ң к°Ҳ мҲҳ мһҲлҠ” кіімңјлЎң мқёмӢқлҸјм•ј н•ңлӢӨ”кі л§җн•ңлӢӨ.

л§Ҳм§Җл§үмңјлЎң, л№Ҳкөӯ м¶ңмӢ мқҳ м„ көҗмӮ¬к°Җ м„ңкө¬ мһ…көӯм—җ н•„мҡ”н•ң 비мһҗлҘј м–»лҠ” кІғлҸ„ к№ҢлӢӨлЎңмҡҙ л¬ём ңлӢӨ. мқҳмӢ¬ л§ҺмқҖ мқҙлҜјкөӯмқҙ лӢӨлҘё мӮ¬лһҢмқҳ мҳҒмғқмқ„ мң„н•ҙ мһ…көӯн•ңлӢӨлҠ” м„ көҗмӮ¬мқҳ л§җмқ„ лҜҝм§Җ лӘ»н•ҳкі , лҚ” лӮҳмқҖ мӮ¶мқҳ кё°нҡҢлҘј м°ҫмңјл Ө н•ҳлҠ” мқҙлҜјмһҗлЎң мқёмӢқн•ҳлҠ” кІҪмҡ°к°Җ л§Һкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. мқҖлӮҳм—җл©”м№ҙлҠ” нҒ° мЎ°м§Ғм—җ мҶҚн•ҙмһҲм—Ҳкё° л•Ңл¬ём—җ мқҙ к°ҷмқҖ м–ҙл ӨмӣҖмқ„ кІӘм§Җ м•Ҡм•ҳм§Җл§Ң, мһ‘мқҖ көҗнҡҢ м¶ңмӢ мқҳ м„ көҗмӮ¬л“ӨмқҖ мң лҹҪкіј лҜёкөӯмқҳ мқҙлҜј к·ңм •мқҙ к№ҢлӢӨлЎңмӣҢм§Җл©ҙм„ң лҚ”мҡұ м–ҙл Өмҡҙ мғҒнҷ©м—җ мІҳн–ҲлӢӨ.

н•ҳм§Җл§Ң мқҙл“ӨмқҖ м ҲлҢҖлЎң нҸ¬кё°н•ҳм§Җ м•ҠлҠ”лӢӨ. кіјкұ° м„ңкө¬мқҳ м„ көҗмӮ¬л“Өмқҙ н—ҳн•ң н•ӯн•ҙмҷҖ мӮ¬мһҗм—җкІҢ лЁ№нһҗ мң„н—ҳмқ„ л¬ҙлҰ…мҚјлӢӨл©ҙ, нҳ„лҢҖмқҳ м„ көҗмӮ¬л“ӨмқҖ л¬ҙлЎҖн•ң мҶҢмҲҳмқҳ л¬ҙмӢ лЎ мһҗлӮҳ 비мһҗлҘј л°ӣкё° мң„н•ң кёҙ мӨ„м—җ көҙн•ҳм§Җ м•Ҡкі м„ңкө¬лЎң н–Ҙн•ҳкі мһҲлӢӨ.